تقرير/ إعلام الأسرى

من بين جدرانٍ لا تعرف سوى صدى الأنين، خرج صوتٌ مبحوح يروي ما لا يُروى.

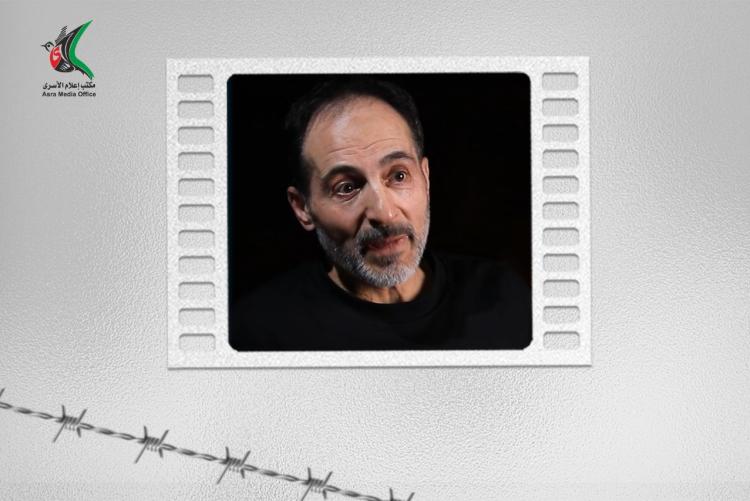

الأسير المحرَّر محمد شماسنة، ابن بلدة قطنة في القدس، عاش أكثر من ثلاثين عامًا خلف القضبان قبل أن يتحرر في صفقة طوفان الأحرار الثالثة. لكن صوته حين يتحدث، لا يشبه صوت من نجا، بل من ما زال هناك، في تلك الزنازين التي تحوّلت إلى مقابر للأحياء.

يقول شماسنة: «منذ أول يوم للحرب على غزة، اشتعلت حرب ثانية داخل السجون، حرب على الروح. في اليوم الأول قطعوا عنا المحطات، وفي الثاني صادروا كل الأجهزة الكهربائية، حتى الراديو الصغير صار تهمة. أرادونا أن نصبح صُمًّا، لا نعرف من العالم إلا جدراننا».

حتى الاتصالات التي كانت تتسلل من خلف الحديد كخيط حياة، خُنقت بالتشويش، «الهاتف المهرب صار لعبة “أتاري”.. ما بنلحق نحكي كلمة حتى ينقطع».

في سجن ريمون، حوّلت وحدات القمع الزنازين إلى ساحات انتقام: «صادروا الأكل، والثياب، والمراوح، وحتى الماء الدافئ. سمحوا لنا بقطعتين من الملابس فقط. أرادونا جائعين، بردانين، محطمين، لكننا صبرنا. كنا نقول لأنفسنا: إخوتنا في الخارج يقاتلون لأجلنا، ولن نخون صبرهم».

لكن الهجمة لم تتوقف، «رشّ الغاز صار عادة. الكلمة تهمة. لو قلت (آه) يُقمعوك، لو طلبت علاج، تُعاقب. كنا نعيش بين الخوف والصمت، لا نرفع رؤوسنا حتى لا نُضرب».

ويتابع بصوتٍ يختنق بالذاكرة: «كانوا يقتحمون الغرف فجأة، يضربون العجوز والمريض والشاب بلا رحمة. يربطوننا بالكلبش حتى يدخل في اللحم، نصرخ، وهم يضحكون. كانوا يتلذذون بالألم كأنه موسيقى».

في سجن مجدو، حدث ما لا يُنسى: «اقتحموا الغرف، الأسرى مكلبشين. أحدهم حاول يصد ضربة، فانجرح، فانهالوا عليه حتى نزف. تركوه غارقًا في دمه، ومدير السجن مرّ وسأل: (لسه عايش؟) وحين سمع أنينه، أمرهم أن يواصلوا الضرب حتى سكت إلى الأبد».

يبتلع شماسنة صمته ثم يهمس: «حتى الكلاب كانت جزءًا من المشهد. يطلقونها علينا تنهش أجسادنا، وهم يضحكون كأنهم يشاهدون عرضًا».

ويتذكر الشهيد القائد خالد الشاويش، الذي استُشهد في سجن نفحة بعد حرمانه من العلاج: «قال لهم قبل أيام من استشهاده: بدكم تقتلوني؟ خلوها على الله. أخذوه وما رجع. صفّوه وخلص».

أما السجانون الدروز، كما يصفهم شماسنة، فكانوا «أقسى من كل شيء»: «لو كان السجان اليهودي يعذب بنسبة خمسين بالمئة، فالدرزي كان مئتين. فاقوا الخيال في وحشيتهم».

لكن العذاب لم يكن جسديًا فقط، بل تسلل إلى الروح، «منعوا الماء الساخن، وقرار بن غفير حدد وقت الاستحمام بأربع دقائق فقط — دخول وخروج. تخيلي 12 أسيرًا وخمسة حمامات. المي تقطع وأنت بعدك مبلول».

ثم بصوتٍ حزين يضيف: «سحبوا المصاحف. أخفينا القليل منها تحت الفرشات حتى ما ياخدوها. ومنعوا الأذان والمصليات من أول يوم في حرب الإبادة اللي استمرت عامين. حتى كلمة (الله أكبر) كانت تجنّنهم أكثر من الصواريخ. بس كنا نأذن بهدوء.. نهمس، نقيم الصلاة سرًا، لأن الإيمان ما بنسحب».

تراجعت “الفورة” من ساعة ونصف إلى لا شيء: «منعونا سنة كاملة ما شفنا الشمس. لا صابون، لا مي، لا استحمام، ولا حتى غسيل ملابس. أجساد الشباب ضعفت، وصارت الأمراض تنتشر. الجرب — السكابيوس — كان علاجه بسيط، بس ما حدا اهتم. انتشر في كل الغرف، وصار يحفر في الجلد. كنا نصرخ من الألم، فيجوا السجانين يقمعونا بدل ما يعالجونا».

ويستعيد وجعه الشخصي: «بعد سنة من انتشار المرض انعديت من أسير كان مريض من قبل. الجرب صار يهجم عليّ بالليل، أحك جسمي لحد ما يطلع الدم، ما أنام، أستنى الفجر. لما يخف نصلي ونغفو شوي، وبعدها يرجع الألم من جديد. اللي جسمه أنحف مني كان يتعذب أكتر. ولما المرض وصل للسجانين، بلشوا يتحركوا شوي، مش عشانّا، بس عشان يحمو حالهم».

كل ما جرى ويجري داخل سجون الاحتلال خطة متقنة لتجريد الأسرى من إنسانيتهم، لكن الخطة فشلت، لأنهم واجهوا صمتًا أعند من الحديد، وإيمانًا لا يُقهر، «كنا نعرف إن الحرية قريبة. صبرنا لأننا نؤمن أن الصبر نفسه مقاومة، وأن من يقاتل لأجلنا في الخارج، يستحق أن نثبت له أننا ما انهزمنا».

في رواية محمد شماسنة، تختصر سجون الاحتلال حكاية فلسطين: جدران وقهر وصبر، وإيمان بأن الفجر سيأتي مهما طال الليل.

خرج شماسنة حرًّا، لكن صوته ظلّ هناك، بين أولئك الذين ما زالوا يقاومون بالصمت، ولهم وأرواحٌ تقول: رغم الجحيم، نحن أحياء.